El ferry recorre las aguas que separan Staten Island de Manhattan. Desde estribor el cielo se mimetiza con el skyline de hierro, hormigón y vidrio de los rascacielos y éstos con las aguas de la Upper Bay porque todo está teñido de diferentes escala de grises… “Caperucita en Manhattan” dice que la isla se parece a un “jamón” con Central Park como un “pastel de espinacas” colocado en su centro pero… que yo los únicos jamones grises que conozco son los descompuestos o fermentados.

Cientos de turistas low cost, se empujan a un lado y al otro del barco para sacar la mejor foto sin pagar por el privilegio. En cabina, los trabajadores locales que hacen el mismo trayecto para ir o venir de sus empleos estiran sus cansadas piernas dentro del habitáculo vacío del barco, leen un libro o simplemente revisan su móvil, totalmente indiferentes a la jauría hambrienta de buenas selfies.

A la izquierda una señora verdeazulada, corroída y avejentada pero aún muy simbólicamente presente, recibe a los visitantes recordándoles cuál es el espíritu de la ciudad. La utopía de los pioneros que llegaron desde Europa y forjaron una nación tan poderosa que osaron desafiar a la madre y conquistar la independencia. La estatua está ahí, recibiendo al mundo y diciéndoles “¡Pónganse a mis pies, soy la dama de la libertad, recen por mí y serán bendecidos con ella!”.

Es el primer ícono que veo desde el ferry y en él está implícito todo el sueño americano, el sueño del ascenso imparable, de la conquista del territorio y la ciencia, del control sobre el tiempo y el espacio. Porque en Manhattan el espacio es continuamente destruido y reconstruido y el tiempo sucede a una velocidad que fluctúa entre la eternidad y lo efímero, entre lo infinito y lo inmediato. Nueva York pretende estar por encima del tiempo y el espacio, dominarlos o devorarlos.

Manhattan siempre fue la ciudad de los sueños, de las ilusiones y la esperanza, de las promesas de mejor futuro y libertad, el paraíso prometido. Una ciudad donde cabe lo fantástico -real o imaginario- expresado en el derecho de los hombres a la aventura, a la libertad, a lo maravilloso y hasta lo inexplicable.

Toda esa ilusión de libertad contrasta con obras literarias, cinematográficas o pictóricas y críticas estéticas o arquitectónicas: distopías o anti-utopías donde la ciudad es representada como una cárcel, una aplanadora que subsume a los individuos en una masa oprimida, tan alienada que no se da cuenta de su falsa libertad; o en versiones aún más apocalípticas, la ciudad como el espacio donde las condiciones de vida son miserables, donde gobierna la violencia, la segregación o el terror.

Las ciudades han sido a lo largo de la historia un centro de atracción para los sujetos en busca de liberación y al mismo tiempo un lugar aterrador donde todas las pesadillas podían hacerse realidad. Las ciudades como el lugar de concreción de la autonomía personal pero también el espacio de difusión de las pestes y la muerte. Y Nueva York, como arquetipo de la ciudad moderna, evidentemente despierta reacciones encontradas. Lo que para muchos es la sociedad ideal, el paraíso al cual aspiran, para otros es el paraíso perdido, una sociedad catastrófica, bélica, apocalíptica.

Llegué a Nueva York casi de casualidad en un viaje no planificado, sin expectativas, sin plan acerca de qué buscar o qué ver. Solo tenía las referencias obvias que cualquiera tiene acerca de la ciudad más conocida, más filmada y fotografiada del mundo. Solo había visto algunos films románticos, otros de ciencia ficción y leído algo de literatura. Por lo tanto, me disponía a dejarme llevar por el azar a ver con qué versión –utópica o distópica- me encontraba.

La pequeña ciudad -fundada por los holandeses, luego administrada por los británicos hasta la independencia- creció lentamente hasta el siglo XIX cuando la Revolución Industrial, el comercio en torno al puerto, luego los ferrocarriles y una inmigración en masa provocaron un crecimiento demográfico exponencial. Las pequeñas callejuelas y las precarias construcciones de madera comenzaron a ser insuficientes para albergar las numerosas actividades y una población en crecimiento.

En 1898 se creó el Municipio de Nueva York que agrupó los tres poblados que existían en la isla de Manhattan y otros cuatro distritos aledaños. El nuevo gobierno, en sintonía con la utopía del ascenso imparable, consolidó un tipo de urbanización vertiginosa derribando y construyendo, abriendo avenidas y calles, instalando servicios de comunicación, luz, gas, agua, plataformas elevadas para los trenes que más tarde fueron reemplazadas por una extensa red de subterráneos a pesar de lo costoso que era cavar en la roca de la isla.

Desde el ferry se puede apreciar otro de los íconos de Nueva York, el famoso Puente de Brooklyn construido entre 1870 y 1883 también como parte de esa utopía de desarrollo imparable de la ciudad: al inaugurarse era el puente colgante más largo del mundo y el primero suspendido por cables de acero.

Los Roebling, la familia que diseñó el puente, cuentan una historia tan apasionante que bien podrían ser los protagonistas de alguna de las cientos de películas donde la ciudad es el escenario de la lucha del ser humano por el amor, por los sueños, el trabajo ideal, la justicia; o en contra de los poderosos, de las burocracias, de los violentos. En todas ellas Manhattan se muestra frenética pero amable, una ciudad donde el sacrificio es compensado, donde la libertad siempre puede ser alcanzada, donde los sueños se hacen realidad.

La película podría comenzar con un joven John Roebling -ingeniero alemán que llega a EEUU huyendo de la miseria pero también motivado por la frenética construcción de infraestructuras- inventa la suspensión de los puentes mediante cables de acero y se convierte en propietario de una gran empresa. Un día John intentaba cruzar a Brooklyn en el ferry pero el hielo sobre el East River se lo impidió, entonces ideó la solución del puente colgante, la administración municipal y los inversores aprobaron su proyecto y la construcción se inició. Pero John murió apenas comenzadas las obras cuando un ferry lo golpeó contra el muelle -como si la película cayera en un burdo cliché- dejándolo impedido de cumplir su sueño.

Lo reemplazó su hijo Washington, que también era ingeniero, pero mientras trabajaba en los pozos para cimentar el puente el hijo sufrió el síndrome de descompresión y quedó postrado en una cama de un departamento en Brooklyn desde cuya ventana observaba el proceso de construcción. ¿Acaso otro cliché cinematográfico? pues no, a Nueva York le sobran historias reales sobre las cuales escribir películas.

Washington siguió al frente de la construcción dando las órdenes a su esposa Emily, quien iba y comunicaba las instrucciones a los obreros en el terreno. La férrea Emily, supervisó y administró diariamente la construcción y por ello fue la primera en cruzar esa obra de arte de la ingeniería que se convertiría en ícono de la ciudad.

Los Roebling personifican una de las versiones del “sueño americano”. Inmigrantes en busca de la tierra prometida. Hombres y mujeres que dejaban atrás una vida de disputas religiosas, dominación feudal y miseria en Europa para ir en busca de mejores oportunidades en una tierra virgen y rica. Primero ingleses, escoceses, franceses y holandeses y más tarde italianos, polacos, alemanes y otros, se aventuraron a cruzar el Atlántico con la ilusión de que luego de trabajo duro y disciplina podrían encontrar un futuro de prosperidad y ascenso social.

Precisamente, además del aire y el cielo, la ilusión es una de las pocas cosas compartidas en Nueva York, el resto es un mundo de diversidad. Diversidad de etnias, de sonidos, de olores, de idiomas, de colores, de formas, de rostros y expresiones, de luces, de restaurantes, bares y tiendas, de máquinas trabajando, de escombros, barro y humo.

La ilusión duerme en los árboles añejos de Central Park, cada mañana vuela sobre los rascacielos, sube al ferry y se desparrama entre aquellos que vienen a la conquista del paraíso y también entre quienes pisamos la ciudad por primera vez.

Todos bajamos con ella en la Whitehall Terminal, en el vértice sur del jamón. Allí cada uno se convierte en un robot que va en busca de su objetivo. Los turistas, cámara en mano, dispuestos a caminar hasta encontrar la versión que cada uno trae en su imaginario de una ciudad donde caben todas las versiones y fantasías.

Elijo comenzar mi recorrido utilizando la avenida Broadway como referencia porque recorre todo la isla partiendo Manhattan al este y el oeste. Broadway era el antiguo “camino ancho” que llegaba hasta el puerto y es también un símbolo de resistencia y rebeldía porque cruza dislocadamente, como “incómoda presencia”, la racional cuadrícula de calles rectilíneas. Me pongo en movimiento desde Battery Park, cruzo algunas callejuelas cortas que han quedado hundidas entre pisos y pisos de oficinas y donde el cielo apenas se deja ver y el aire apenas se respira.

Trato de ponerme en la piel de esos inmigrantes que luego de superar los controles en la isla de Ellis, lograban traspasar la puerta que los separaba de una vida de libertad, autonomía y progreso material. El resplandor del nuevo mundo les hacía creer en las posibilidades infinitas, pero pronto descubrían que no solo se trataba de esfuerzo individual, también debían enfrentar la animosidad de la población local, la competencia por el empleo, el territorio y el sustento, y muy especialmente, la necesidad de contención en un medio totalmente desconocido. Los inmigrantes se agrupaban para protegerse entre sí y proteger sus intereses, por instintos de supervivencia y para poder preservar la cultura acarreada con apenas unos pocos bagallos en los barcos.

Cuando Broadway se topa con Canal Street, me encuentro con lo que fueron esos barrios étnicos. Recorro lo poco que queda de Little Italy alrededor de Mulberry Street, ya casi devorada por Chinatown que se extiende entre Canal y Spring, intercalándose entre algunas pizzerie, ristoranti y negozi di pasta. Trabajo precario, productos exóticos, cuerpos encorvados pero amables y sonrientes, el inglés escaso, los edificios refaccionados para apilar más gente. Olores desconocidos, calles abarrotadas de basura y autos voluptuosos, veredas de souvenirs y baratijas, de desperdicios de orígenes inimaginables que chorrean hasta la calle y mangueras con agua a presión tratando de drenar hacia el río todo ese mejunje de color y olor desconocido, todo eso y más te encuentras en Chinatown.

Cada comunidad étnica se agrupaba en torno a un territorio y formaban pandillas para defenderlo hasta que se integraban a la sociedad de acogida, se diseminaban y esos barrios pasaban a ser ocupados por otras comunidades o, en la actualidad por turistas, ajenos a historias tan lejanas y ávidos del instante de la selfie para la veneración en el espejo de las Redes.

Hoy la historia se repite, los migrantes latinoamericanos, africanos y asiáticos que llegan en busca del “sueño americano”, forman ghettos para pelear por recursos, por estatus social y hasta por alguna promesa de fama o fortuna. Se constituyen pandillas primero para protección que luego degeneran en actividades criminales lucrativas, antes era contrabando de alcohol hoy de drogas más poderosas o trata de personas. La única diferencia es que los territorios en disputa ya no están en Manhattan sino en su periferia.

La sociedad norteamericana, antes y ahora, promete una vida digna pero por sobre todo, encarna un sueño. Un sueño por el cual los inmigrantes están dispuestos a soportar lo que sea: cruzar el Atlántico, morir en el desierto, en una balsa o soportar condiciones de trabajo miserables. En la construcción del Puente de Brooklyn por ejemplo, trabajaron más de 600 inmigrantes en condiciones indignas y peligrosas, muchos murieron y otros quedaron incapacitados para siempre.

Por eso los Roebling también podrían representar la imagen del ingeniero en la anti-utopía de Enrst Bloch. Un ingeniero como figura paradigmática de la modernidad para cuestionar el afán por la tecnología y la ciudad tecnificada. Bloch asocia la ciudad a lo siniestro en contraposición a la naturaleza. En su relato, todo ese desapego por lo natural lleva al ingeniero a la ansiedad y la culpa, a la neurosis de la ciudad moderna, en el caso de los Roebling a la incapacidad o la muerte.

Esta visión de horror por la tecnología pareció hacerse realidad cuando el crecimiento demográfico y económico provocó la saturación del bajo Manhattan. No solo las sombras proyectadas por los rascacielos hacían insalubre el Downtown, las viviendas deplorables en las que se hacinaban los inmigrantes, la masificación del uso del automóvil, los programas residenciales del municipio y una economía en ascenso libre y descontrolado, provocaron la necesidad de extender las fronteras. Y ahí apareció otra vez la utopía del ascenso imparable, justificada en el entusiasmo que despertaba la ciencia y la técnica. La utopía del capital y el dinero controlando el tiempo y el espacio.

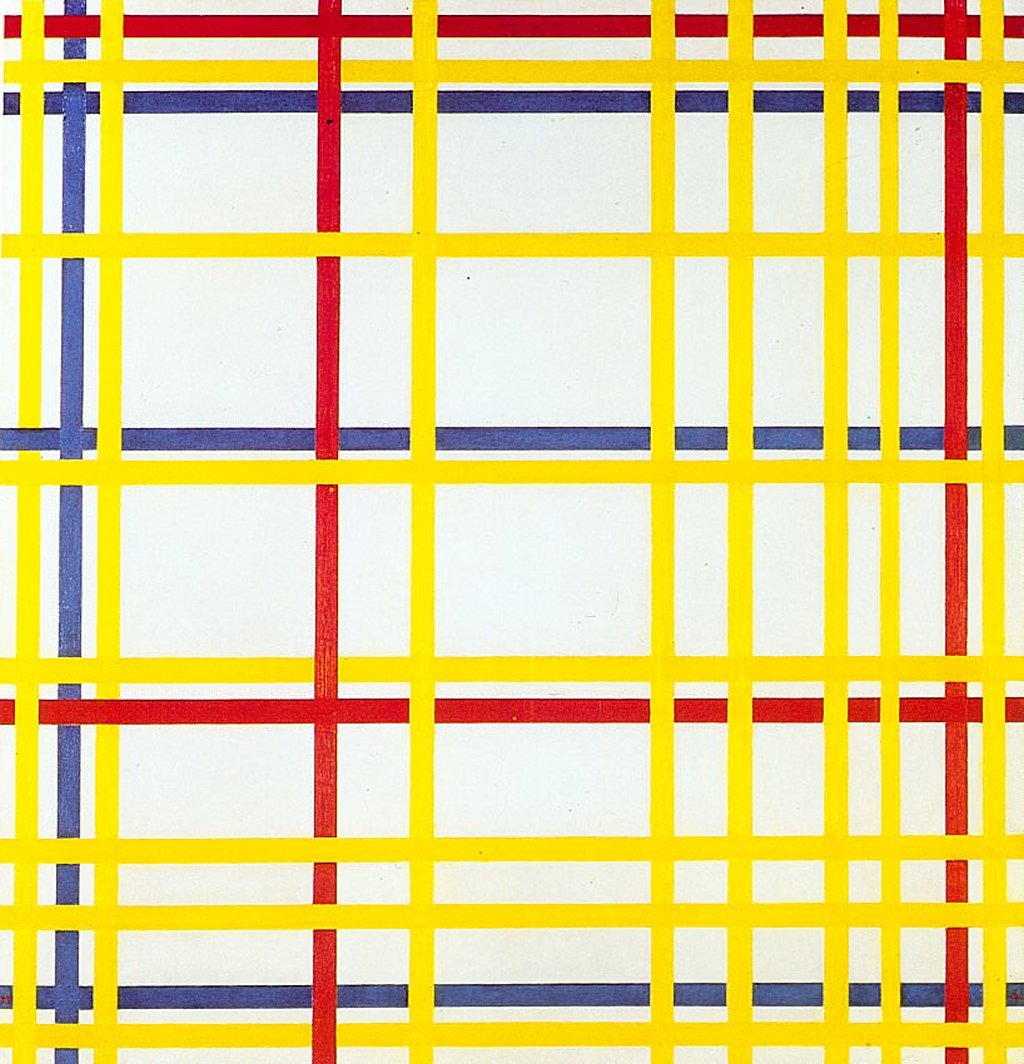

A la altura de Washington Square, Broadway corta la 4th, la 5th, la 6th Street y cuando cruzo Madison Square Park me topo con la Fifth Ave. Es el jamón fileteado como una retícula de perfecta simetría geométrica, para lo cual se derribó todo lo que hubiese a su paso. Se formó un damero de manzanas rectangulares que hoy es una de las pocas cosas inamovibles en la ciudad voraz, efímera y cambiante de Nueva York. Una retícula simple, funcional y adaptable, sin desperdicio de espacio. La utopía capitalista: mayor oferta en la misma proporción de suelo para un consumo fácil y estandarizado; sin importar el uso del espacio público, las formas de vida de los habitantes, cuestiones de salubridad, mucho menos de estética o preservación alguna.

Luego del trazado de la retícula, la verticalización y las ansias de extender las fronteras espaciales hacia el cielo se trasladó a la zona del Midtown. La estructura rocosa del terreno hizo factible construir edificios de mayor altura, así aparecieron alrededor de 1930, el Chrysler, el Empire State y el Rockefeller Center. Los rascacielos pasaron a formar parte del imaginario del poder: los ricos competían por las fronteras del cielo, los arquitectos se deleitaban y los obreros tenían trabajo. Manhattan se había convertido en un laboratorio, “una fábrica de lo artificial donde lo natural y lo real han dejado de existir.”, dice Koolhaas.

Esa competencia por tocar el cielo, el ascenso infinito de las construcciones símbolo del poder capitalista y del avance de la modernidad, genera desde la fascinación y la atracción hasta la hostilidad, el repudio o rechazo.

Desde el campo literario, muchos autores escribieron sobre la materialización, el afán por el poder y el dinero y sobre un mundo insatisfecho representado en los personajes de la gran ciudad, seres desencantados caminando sin rumbo como los personajes esclavos de Auster: detectives, escritores y fantasmas atrapados en sus miedos, en sus miserias, enredados por sus propias esperanzas sin sentido, esclavos de sus propias tragedias, de la tragedia humana.

El poeta chileno, Enrique Lihn, describe Manhattan desde los márgenes: el subte, las barracas, los refugios de la bohemia. Relata personajes “desclasados, explotados, perseguidos, parados e inservibles” de esas escenas para resaltar la repulsión y el desprecio de la ciudad para con la vejez y las huellas del pasado. Lihn describe la orbe como un cuerpo enfermo, hecha de restos y despojos, una máquina de producir basura. La ciudad que desprecia el pasado está en permanente remodelación y rejuvenecimiento. En la misión de evitar cualquier imagen de decadencia o corrosión acumula más y más deshechos.

También Faulkner, Hemingway, Fitzgerald, Dos Passos escriben sobre el rechazo que les provoca la sociedad norteamericana construida sobre el dinero y la superficialidad. Nueva York es representada como el espacio enfermo de la modernidad, pero dado que la ciudad en sí misma no tiene vida, la metáfora extiende la enfermedad a los hombres que la habitan.

Dos Passos destaca los elementos deshumanizantes e histéricos de la metrópolis de fines del s. XIX e inicios del s. XX que convierten a la ciudad en una tierra estéril, muerta. En contraposición al jamón, rojo sangre y pasión, la isla es concebida por él como tierra de hormigón y acero, rodeada por agua contaminada que enferma a sus habitantes en la desolación y la corrupción.

El boliviano Eduardo Mitre, desterrado político y exiliado en Nueva York, describe la sensación de cárcel y de estrechez que le produce su entorno rodeado de agua. Aunque en algunos versos celebra la diversidad de sus barrios que “a diario amanecen al Pentecostés de las lenguas”, la inmovilidad que le produce como caminante las fronteras de sus ríos se contrapone a la velocidad aplastante y el caos frenético de una masa anónima que lo esquiva o lo golpea. El choque con individuos desconocidos parece ser el único contacto posible en una ciudad “sacudida por la tempestad/ inclemente del dinero”.

La ciudad disuelve a los individuos en una masa homogénea, ya no hay ciudadanos sino solo una masa yerma. El individuo pierde su pulsión vital y queda muerto en vida, estéril.

Estos textos no son una descripción real de la ciudad sino metáforas de lo que los autores perciben de la vida mecanizada, de la alienación y la frialdad espiritual.

Sin embargo, ahí estoy, arrastrada por el ritmo alocado del Midtown hasta donde Broadway se junta con la Seventh Ave y la cuadrícula deja paso a un crossing de calles, gente, máquinas en el piso, ruido, sonidos, bocinas, autos, camiones… y neón… el reino de la publicidad, los carteles luminosos y cambiantes que tapan los edificios y se comen el espacio. Todas esas metáforas literarias parecen cobrar sentido al llegar a Times Square. Me siento una hormiga más, entre otras miles, caminando en un pozo profundo recubierto por carteles de neón.

Arriba, muy arriba, un cielo gris descarga su angustia en gotas frías y húmedas pero todos siguen aquí. Los turistas, los personajes que intentan ganarse una moneda, y ellos, la masa anónima a paso acelerado que te atropella si no los esquivas porque van hacia algún lugar, hacia algún objetivo claro y no debes interponerte. “La maratón de todos los colores” como Mitre describía a Manhattan aparece en Times Square como si utopía y distopía se conjugaran en ese espacio de unos cientos de metros. La utopía del poder económico y mediático, de la diversidad sin igualdad del capitalismo y una distopía palpable y real no de ficción ni entretenimiento, la distopía de un futuro sin sujetos, sin individualidad, un futuro capitalizando las fachadas, el cielo, el suelo y el interior de cada ser humano que pase por allí.

Es surrealista y escalofriante, atractivo y repugnante. Allí la ciudad es una máquina que tritura y aplasta a los individuos tal como escribía Dos Passos. Los hombres viven una vida artificial, sometidos a las imposiciones culturales, a una neurosis colectiva. La frontera entonces se vuelve interior, se expresa en una fachada de libertad que oculta pasiones, tensión, ira, la violencia humana domada por la ley y el orden.

El argentino Ricardo Piglia también ironiza sobre una sociedad eficientemente reglada donde la acumulación es la meta y donde es difícil sobresalir, producir diferencia, hacerse oír y ser escuchado. Solo matando logra el personaje franquear los límites de esa sociedad aparentemente libre pero que oculta una tensión extrema, solo matando logra filtrarse por las grietas de ese espacio cerrado para hacerse oír. Matar como la frontera a saltar para producir un verdadero cambio.

Logro salir indemne del Triángulo de las Bermudas de Times Square y camino hasta Columbus Circle donde inicia el “pastel de espinaca”, donde la ciudad vuelve a su heterogeneidad, a sus pequeños encantos, a sus berrinches y sus enamorados.

Me siento en un banco de Central Park y trato de imaginar ¿por qué Manhattan despierta tanto relato de muerte y pestilencia, de horror y tragedia, de opresión y desencanto?

Las visiones apocalípticas que pregonan las distopías son, sin duda, una necesidad de exorcizar la tragedia. Plantear el peor escenario posible para el futuro es una forma de desahogo del hombre, es una forma de trasladar la ansiedad y el miedo por lo desconocido, una forma de escapar de su necesidad de ocultar lo oscuro, de desentenderse de su propia pulsión de muerte, de su propia tragedia.

La ciudad se le presenta al hombre, con sus tótems omnipresentes, como una pulsión híbrida: de vida y de muerte, de esperanza y tragedia, una paradojal simbiosis de humanidad y salvajismo en sus máximas expresiones. En la ciudad distópica hay conflicto pero también hay una luz de cambio, porque eso somos los humanos: una simbiosis de civilización y barbarie.

Ahora bien, ¿qué representó el 11-S para esa ciudad que hasta ese instante solo había experimentado las fantasías o la ficción de la tragedia?

El 11-S fue un acontecimiento que condensa historia y coyuntura, rompe el tiempo y el espacio con su brutal aparición, crea un hiato en el tiempo y el espacio y deja a las utopías y distopías sin lenguaje.

El 11-S fue un instante trascendental, único y por ello sagrado. Ni la literatura ni el cine podían relatarlo. No hay palabras para describirlo y no debería haber ficción para relatarlo. Es un hecho más allá del lenguaje conocido. Es un evento sin palabras, un evento que dejó a “la ciudad que nunca duerme” en reverencial silencio.

Las dos enormes e infinitamente hondas piletas que recuerdan el lugar donde estaban las Torres Gemelas se llevan la certidumbre de un futuro sacralizado y deja la incertidumbre mortal de lo profano, de lo humano, de lo real. Son la materialización de la muerte como tragedia irreversible de la existencia: vivimos porque vamos a morir. La destrucción provocó esa certeza esquiva que todo ser humano pretende desconocer y que las distopías trataban de exorcizar.

Los dos hoyos se llevan la vida. No solo las vidas de quienes realmente murieron allí, también la vida tal y como se conocía hasta ese momento, hasta esos impactos. La vida antes y después del minuto en que las torres se desploman, un punto de inflexión en el imaginario colectivo norteamericano: la destrucción ya no es ficción es realidad, la destrucción ya no ocurre lejos y a personas diabólicas, ocurre dentro, al interior de las torres, al interior de las vidas perdidas, al interior del hogar, al interior de sus certezas, de sus sueños, de su omnipotencia.

Los dos hoyos no solo expresan lo efímero de la arquitectura, del cemento y el hierro esculturizados; también expresan lo efímero del poder que allí habitaba. La vulnerabilidad y fragilidad del imperio del dinero y la tecnología, esa anti-utopía de Bloch. Pero, fundamentalmente expresan lo efímero de la vida y al mismo tiempo muestran que lo único invaluable, lo único realmente trascendental justamente por efímero es la vida.

El 11-S representa un continuom entre las facetas culturalizada y violenta de todo ser humano. El líder de los atacantes estudió arquitectura y urbanismo y en su tesis cuestionaba el modelo de los rascacielos occidentales, es decir los terroristas no eran seres extraterrestres eran humanos actuando en un extremo, en la faceta de lo siniestro que vive en todos nosotros.

Por eso también es un continuom entre aprendizaje y banalización. El Memorial puede despertar reacciones de cambio acerca de la tendencia a la guerra en el mundo o ser simples lamentos fugaces y angustia intervenida por la seguridad de ser solo espectadores detrás del lente de nuestra cámara.